Часть 4. Одесский Спасо-Преображенский собор: от разрушения до наших дней

Содержание

Часть 1. Одесский кафедральный Спасо-Преображенский собор. 1794-1823Часть 2. "Русский период" в истории собора.

Часть 3. Гибель собора.

Часть 4. От разрушения до наших дней.

После восстановления заново освящён: в 2001 году — часовня колокольни; в 2002 году — нижний храм; в 2003 году — верхний храм. Главный алтарь собора освящен 21 июля 2010 года.

Принят в эксплуатацию решением исполнительного комитета Одесского городского совета № 134 от 18.03.2005 г.

Приказом Министерства культуры и туризма Украины от 16 июня 2007 года № 662/0/16-07 Собор включен в реестр объектов культурного наследия Украины как памятник истории, в котором захоронены М.С. Воронцов и Е.К. Воронцова.

Итак, в 1936 году Спасо-Преображенского собор был уничтожен, в 2005 – воскрешен. Как же сложилась судьба всего того, что так или иначе было связано с собором?

Собор

Последние значительные изменения в жизни Одесскиого Спасо-Преображенского собора произошли в первые годы 20 века. В результате последней реконструкции 1906 г. существенно изменились как фасад здания, так и его внутренняя часть: достроили два боковых купола, портик, украсили колокольню. Колонны, пол и иконостас обновили белым и светло-серым мрамором. Колокольню украсили новыми пилястрами, фронтоны с каждого фасада повысили и заменили распределение ярусов. Шпиль значительно расширили в диаметре новой обшивкой из досок, высота сооружения увеличилась на 3 сажени и 2 аршина. На нем установили новый железный крест, вдвое больший предыдущего.Тогда же в соборе было проведено электрическое освещение, а для лучшей очистки воздуха из Лондона получено специальное вентиляционное оборудование.

Здание собора подключили к городскому водоводу и к городской канализационной сети. В 1906 году в храме установили электрическую сигнализацию.

Т аким, образом в результате последней реконструкции десский Спасо-Преображенский собор стал одним из крупнейших храмов на территории Российской империи. Теперь он мог вместить около 12 тысяч человек.

Основные размеры здания составили: длина - 105, ширина – 42, а высота – 51 м.

Так что, как это не цинично звучит, но разбирать было что.

Местная газета «Черноморская Коммуна», 6 марта 1936г. писала:

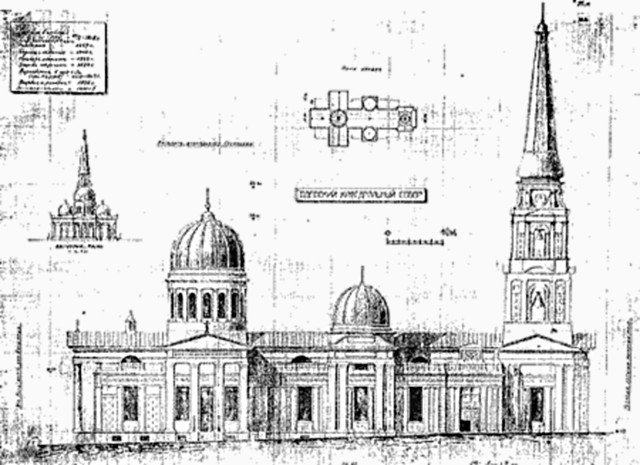

Перед взрывом одесский инженер Моцаков в качестве «посмертной маски собора» сделал обмерочный чертеж его северного фасада

В дальнейшем этот чертеж и сохранившиеся фотографии послужили базой при разработке рабочей документации основного здания собора и колокольни.

После разрушения собора епископская кафедра была перенесена в Успенскую церковь (Преображенской, 70), после чего она стала называться Успенский кафедральный собор.

Из камня разрушенного собора в 1936-1937 гг. были построены здания школ №№ 121, 122. Школы успешно начали работу 1 сентября 1937 года.

121 школа находится по адресу Одесса, ул. Льва Толстого, 1, как напротив Соборной площади и западного входа в собор.

122 – на ул. Старопортофранковской в 15 минутах ходьбы от Соборной площади.

Школы построены по типовому проекту архитектора Л.Б. Белкина на 880 учащихся. По этому проекту в конце 30-х годов в Одессе было построено 8 школ.

Надо отдать должное, проект был вполне удачным (не было спортзала и помещения для мастерских) и 4-х этажные "Г"- образной формы школы с шестью колоннами на главном фасаде удачно вписались в архитектурный ланшафт города.

На месте разрушенного собора власти города планировали устроить детскую площадку с аттракционами, а на месте главного алтаря – общественный туалет.

По поводу строительства туалета на месте алтаря.

Сейчас трудно сказать, что творилось в головах лиц, принявших такое решение: то ли какие-то патологические отклонения, то ли утилитарный аспект удобства подключения социально важного объекта (это без сарказма) к подземным канализационным коммуникациям.

Думаю, скорее второе.

Однако, городу повезло: против строительства общественного туалета на святом месте категорически выступил гениальный офтальмолог и радетель Одессы профессор (впоследствии академик) Владимир Петрович Филатов.

Его авторитета хватило на то, чтобы власти изменили свое решение относительно расположения будущего туалета (который все же был построен немного в другом месте площади), а денег — на строительство на месте алтарной части большого фонтана.

В 1940 г. в центре Соборной площади был установлен фонтан с большой мраморной вазой желтоватого цвета в виде цветка (впоследствии получившей название вазы Филатова).

Остальная часть площади на месте разрушенного храма была спланирована как сквер с прямыми аллеями и прямоугольными клумбами.

Уже в октябре того же года Одесса была оккупирована румынско-фашистскими войсками. Начался оккупационный период жизни города.

Как ни странно, одним из первых распоряжений оккупационного румынского правительства стала организация комиссии по подготовке строительства нового Кафедрального собора, на месте разрушенного советской властью.

Вот что писала по этому поводу «Одесская газета» в декабре 1941 года:

По протокольному решению комиссии уже приступлено к буровому исследованию почвы в съемке участка, в ближайшее время будет приступлено к свозу на Соборную площадь строительных материалов.

К проектированию нового Кафедрального Собора в порядке конкурса будут привлечены, наряду с румынскими архитекторами, и архитекторы г.Одессы, которым будет предоставлена возможность ознакомиться путем экскурсии с румынскими памятниками церковной архитектуры. Проектом нового Кафедрального Собора должна быть также предусмотрена перепланировка всей Соборной площади.

Отрадна мысль, что гор. Одесса опять будет иметь свой Кафедральный Собор. Велико чувство признательности за то внимание, которое румынское правительство, и его представители в г. Одессе уделяют насущным духовным потребностям жителей города Одессы.

Профессор В. КУНДЕРТ"Одесская газета", 24.12.1941 г.

Стоит отметить, что Румынские оккупационные власти считали Бессарабию и юг Украины ценнейшим из своих военных трофеев в Заднестровьи.

В начале оккупации у них не было сомнений, что их приход на эти земли если не навсегда, то на очень долго: Транснистрия должна была как можно скорее и полно интегрироваться в состав Румынии.

Именно поэтому власти многое делали для оживления деловой, общественной и культурной активности в Одессе, которая стала столицей Транснистрии.

«При румынах» в городе возобновили работу театры, школы, многие церкви, университет; работал зоопарк.

Были отремонтированы здания Воронцовского дворца, старой биржи (позже горсовета), зоны отдыха на Приморском бульваре; восстановлена Хаджибейская дамба; печатались газеты и журналы.

- 19 октября 1941 г. начали работу рынки.

- 3 ноября, после того, как удалось наладить несколько электростанций, запустились первые трамвайные маршруты.

- 4 ноября возобновили работу 6 больниц.

- 16 ноября одесское отделение германо-румынских железных дорог возобновило пассажирские перевозки по Транснистрии.

- 9 ноября всем улицам возвращаются названия, которые были при царе. Пять улиц были переименованы в честь румынских деятелей, а также Гитлера (ул. Карла Маркса) и Муссолини.

- 27 ноября открываются 50 школ.

- К 28 ноября открыты все православные храмы.

- К 22 декабря восстановлен водопровод.

- К 31 декабря открыто 500 магазинов. Из них 47 кондитерских, 7 книжных, 4 цветочных, а 2 – домашних животных и кормов к ним.

В начале декабря были привезены два мощных генератора из Румынии. Это позволило подать электричество в квартиры.

Уже в начале 1942 года горожане подали более 5 тысяч заявок на открытие магазинов, ресторанов и парикмахерских, игорных заведений и даже публичных домов.

Позволю себе небольшое отступление. Если вы думаете, что румынские власти пришли на все готовое, то это не так.

К моменту отхода войск Красной армии из города (16 октября 1941) в нем оставалось порядка 300 000 жителей, которых уже оккупационным властям надо было обеспечить едой, медикаментами, одеждой, топливом, водой.

Советские войска, «организовано» оставляя город, отнеслись к нему так, как будто населения в нем вообще нет, либо остались лишь предатели и враги.

Вот одно из воспоминаний очевидцев.

Но этого было мало, решили затопить часть города, находящуюся ниже уровня лиманов. Этой же ночью подорвали городскую электростанцию, все хлебозаводы. Водопроводные краны пересохли, к утру сгорели практически все городские школы. Наши, родные, войска уходили из Одессы так, словно в городе не оставалось ни единой живой души. 15 сентября был бессмысленно взорван Воронцовский маяк.

Ситуация была сложная: накануне зимы 300-тысячный город остается без воды, электричества, транспорта, продуктов, телефонной связи. Из больниц вывезено всё оборудование. Перед Пынтей (назначен румынской администрацией мэром Одессы) и 16 чиновниками, которых он привез, стояла непростая задача – в кратчайший срок наладить жизнь в городе. Поразительно, но это им удалось. К июлю-августу 1942 года уровень жизни в Одессе по многим пунктам (а может, и по всем) превысил довоенный.

(Одесса при румынах. Заметки одессита. http://www.73.odessa.ua/topic/321-odessa-pri-rumynakh-zametki-odessita/)

Так что, кто знает, как сложилась бы судьба собора, задержись румыны надольше (речь идет про собор и только).

Следующий раз вопрос об Одесском Спасо-Преображенском соборе на официальном уровне был поднят лишь через 50 лет после описываемых событий.В 1993 г. в канун 200-летия Одессы, с целью увековечивания памяти о здании Собора, на площади был установлен памятный знак в виде креста. Спроектировал его художник Е. Оленин.

К тому времени «правильная дорога», по которой шли «товарищи», привела в историческое никуда. Прекратила существование и сама «империя зла». Возглавить поход незалежної України к сияющим вершинам капитализма и демократии население страны почему-то доверило бывшему секретарю ЦК компартии Украины тов. Кравчуку.

Поэтому не выглядит странным, что через 6 лет, в 1999 г., компанию по восстановлению Спасо-Преображенского собора возглавил ранее первый секретарь Одесского областного комитета КПУ, а в то время городской голова Р.Б. Боделан. Что сподвигло бывшего партийного функционера на такое богоугодное деяние? Может, проснувшаяся совесть, может, стремление замолить грехи именно в этом храме. А может, наоборот, неистребимое желание хоть как-то занять место рядом с великими в истории города (де-Рибас, Ришелье, Ланжерон,... Боделан). Кто знает…Так или иначе, но «лед тронулся».

23 апреля 1999 года постановлением Кабинета Министров Украины Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор на Соборной площади был включен в «Программу воссоздания выдающихся утраченных памятников истории и культуры Украины». Спустя 3 месяца была учреждена благотворительная организация «Черноморский Православный фонд», основной задачей которой был сбор средств на воссоздание храма.2 сентября, после подведения итогов открытого конкурса на разработку проекта воссоздания храма, победил проект, выполненный КП «Одеспроект» при управлении архитектуры и градостроительства Одесского горисполкома.

А уже через 3 дня, 5 сентября состоялось торжественное освящение начала строительства и закладка в основание собора капсулы с посланием будущим поколениям Одессы и мощами Георгия Победоносца.

Размеры и расположение проектируемого здания были определены по открытым сохранившимся фундаментам собора.По результатам обмера фундамента размер здания составил 46,6×90,6 метров. В соответствии с православной традицией здание ориентировано по оси восток-запад.

Проектом предусматривалось воссоздание собора в три этапа или, как это называется у строителей, в три очереди.

Первая очередь – строительство колокольни.

Вторая – строительство основного здания собора.

Третья – строительство хозяйственно-административного блока и благоустройство территории Соборной площади.

29 ноября 1999 года распоряжением Одесского городского головы Боделана был объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ первой очереди Собора – колокольни.

1 февраля 2000 года было положено начало нулевому циклу строительства.

29 апреля состоялось освящение и закладка первого камня в основание колокольни.

Ход строительства нового собора достаточно хорошо освещен в литературе и в сети Интернет. Поэтому я отмечу лишь наиболее важные вехи этих событий.

6 декабря 2000 года на Соборной площади состоялось освящение 14 «музыкальных» колоколов, изготовленных в Греции.

Эти колокола располагаются на 3-ем ярусе колокольни. Позже они были дополнены еще 9 колоколами, также отлитыми греческими мастерами.

Главный 14-и тонный колокол собора, установленный на втором ярусе колокольни в 2008 году, был отлит в Воронеже (Россия).

Для того, чтобы главный колокол нормально участвовал в перезвоне и совпадал по тональности с остальными, он должен соответствовать ноте «до».

Это, в свою очередь, определяется его массой и формой. После соответствующих подсчетов был вычислен необходимый вес колокола: 14 тонн 150 кг.

Особенностью главного колокола есть то, что после отливки он не шлифовался и не был подвергнут дополнительной обработке. Он, как был первоначально отлит, таким и остался.

Поэтому в нем сохранился удивительный звук цельного изделия!

В общей сложности на сам колокол и его доставку из Воронежа было потрачено около 300 тыс. долларов.

https://old.omr.gov.ua/ru/news/15451/

6 января 2001 года состоялось торжественное открытие колокольни кафедрального Спасо-Преображенского собора и освящение временной часовни в ее первом ярусе (часовня просуществовала до освящения Нижнего храма в 2005 году).

Работы по второй очереди собора начались еще в феврале 2000 г. А в ноябре – январе 2001-2002 годов уже были выполнена заливка монолитных железобетонных стен подвальной части здания – Нижнего храма.

Заметим, что в разрушенном в 1936 году Одесском кафедральном Спасо-Преображенском соборе Нижнего храма не было.

Идея его устройства принадлежит секретарю Одесской епархии протоиерею Антонину Диаковскому. Он мотивировал это тем, что в кафедральном православном соборе миллионного города, каковым есть Одесса, одного храмового помещения мало.

Помещения Нижнего храма расположены под молельным залом и алтарем Верхнего храма Собора. Подземная часть здания, кроме молельного зала высотой 6 метров, алтаря и Андреевского зала, включает в себя расположенные по периметру два заглубленных этажа высотой по 3 метра

с помещениями воскресной школы, администрации, персонала, священнослужителей, крестильнями для детей и взрослых, трапезной, распевочной, хорами а также санузлами и инженерно-техническими помещениями.

1. Помещения воскресной школы (общая площадь 253,8 кв.м), в т.ч.:

- 3 лектория (общая площадь) 152,0 кв. м;

- комнаты для преподавателей (общая площадь) 27,2 кв. м.;

- помещение для хранения книг 51,6 кв. м;

2. Административные помещения (общая площадь 95,3 кв.м.):

3. Помещения для священнослужителей (общая площадь 112,5 кв.м.) , в т.ч.:

- кабинет настоятеля 21,9 кв. м;

- братские (общая площадь) 50,6 кв. м;

- пономарка 17,2 кв. м.

4. Крестильные помещения (общая площадь 100,8 кв.м.) , в т.ч.:

- помещение для крещения взрослых 46,1 кв. м;

- помещение для крещения детей 32,7 кв. м;

5. Помещения для персонала (общая площадь 82,6 кв.м.);

6. Технические и производственные помещения (общая площадь 392,8 кв.м.) , в т.ч.:

- помещение для ремонта церковной утвари 24,9 кв. м;

- прачечная 21,2 кв. м;

- пошивочная мастерская 37,9 кв. м;

7. Помещения Андреевского зала (трапезной) (общая площадь 215,1 кв.м.) , в т.ч.:

- трапезная 77,0 кв. м;

- малая трапезная 40,2 кв. м;

- помещения персонала 26,5 кв. м.

8. Складские помещения(общая площадь 159,8 кв.м.) , в т.ч.:

- ризницы (общая площадь) 94,5 кв. м;

- склад церковной утвари и хранилище икон 65,3 кв.м.

4 января 2002 года практически закончено перекрытие над подвальной частью и выполнена его гидроизоляция.

На Рождество 6 января 2002 года в еще не обустроенном молельном зале и алтаре Нижнего храма была проведена первая служба - торжественный молебен, посвященный Светлому празднику Рождества Христова.

6 января 2003 года – Первая служба в Верхнем храме – благодарственный молебен в честь завершения общестроительных работ по воссозданию Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора.

Торжественное освящение Нижнего храма состоялось на Рождество Христово 6 января 2005 года.

5 января 2006 - торжественное освящение Андреевского зала.

10 июня 2008 состоялось воздвижение 14-тонного колокола на колокольню собора, а 3 сентября 2008 года он впервые зазвучал.

21 июля 2010 храм был передан в собственность Одесской епархии во время великого освящения собора Патриархом Кириллом.

3 июля 2011 был освящен престол правого придела собора.

Освящение Верхнего храма состоялось 21 июля 2010 года.

Надо признать, что, как объект зодчества, собор представляет собой неординарное явление. Его основные технико-экономические показатели поражают:

Строительный объем 56691,0 куб. м.

в т.ч. ниже отм. ±0.000 15926,6 куб. м.

Площадь застройки 2962,4 кв. м.

в том числе:

I очередь 268,0 кв. м.

II очередь 2694,4 кв. м.

Общая площадь 6954,5 кв. м.

в том числе:

– Верхний храм 4690,5 кв. м.

– Нижний храм 2264,0 кв. м.

Полезная площадь 4932,5 кв. м.

в том числе:

– Верхний храм 2063,1 кв. м.

– Нижний храм 2869,4 кв. м.

Площадь зала Верхнего храма 1632,5 кв. м.

Площадь алтарной части Верхнего храма 325,4 кв. м.

Площадь зала Нижнего храма 514,0 кв. м.

Площадь алтарной части Нижнего зала 145,0 кв. м.

Количество посетителей (из расчета 4 чел. на 1 кв. м.) 8582 человек;

– Верхний храм 6530 человек;

– Нижний храм 2052 человек.

Высота колокольни 72 м.

Конструктивное решение колокольни рассчитано на возможное землетрясение силой 7 баллов.

(Мещеряков В.Н. Воссоздание Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора...)

Из памятных событий, сопровождавших строительство собора, на мой взгляд, следует выделить следующие:

- закладка 28 февраля 2002 года, с участием Президента Украины Л.Д. Кучмы, в нишу пилона Верхнего храма Собора шкатулки с посланием потомкам, списком жертвователей и финансовым отчетом Черноморского Православного фонда; лазерного диска с фильмом «От восхода до восхода»; иконы Преображения Господня; Святого Крест; Священного Писания; просфоры и бутылки вина.

- награждение академика В.П. Филатова памятным знаком Черноморского Православного фонда, как человека, внесшего наиболее весомый вклад в воссоздание храма.

- решение правления Черноморского Православного фонда от 14 июля 2005 года о Перезахоронении праха Светлейшего князя М.С. Воронцова и его супруги в Одесском кафедральном Спасо-Преображенском соборе.

Площадь

Свой окончательный облик Соборная площадь приобрела после последней глобальной реконструкции Спасо-Преображенского собора в начале 20 века:После вывоза строительных материалов «высвободившаяся» территория была спланирована; на ней были разбиты аллеи и прямоугольные клумбы. Установлены удобные для отдыха парковые скамейки.

Посередине между центральными аллеями на небольшой возвышенности, как раз на том месте, где раньше был алтарь собора, соорудили новый фонтан.

По правую руку, если двигаться по центральной аллее от улицы Толстого, со временем появились детские аттракционы и, ближе к границе сквера, общественный подземный туалет (после воссоздания собора на этом месте построен хозяйственно-административный блок).

В целом, благоустройство площади Красной Армии (так Соборная площадь тогда называлась) было завершено к началу 40-х годов. Соборная площадь превратилась в зону отдыха в центре города с клумбами, аллеями и двумя фонтанами. О том, что на этом месте еще совсем недавно был собор, уже ничего не напоминало (фотографии выше относятся к послевоенному времени, но они достаточно полно иллюстрируют, как выглядела Соборная площадь накануне войны).

С апреля 1944 г., после освобождения Одессы и до конца войны, на площади располагалась зенитная батарея.

(фото из фотоальбома «Одесса. Память города-героя», 1989. Архивное фото 1944 г. http://viknaodessa.od.ua/old-photo/?ploschad_sobornaya_posle_1944).

В начале 50-х площадь обогатилась удивительным образцом ландшафтно-паркового зодчества.

Как раз напротив 121-й школы, на месте бывшей колокольни собора, было построено обширное скульптурно-гидротехническое сооружение, представляющее собой макет строящихся в то время каскада гидроэлектростанций и каналов на реках Волга, Дон, и в других местах страны.

Уникальное творение ландшафтного зодчества венчала гигантская, втрое больше натуральной величины, скульптура отца всех народов товарища Сталина, который с философической меланхоличностью взирал на «дела рук своих». Называлась панорама «Великие стройки коммунизма».

У подножия памятника надпись из фигурно высаженных растений: "Великому Сталину слава".

Вот как об этом писала газета «Большевистское знамя» от 1 сентября 1951 года:

Похоже, что гидротехническая инсталляция просуществовала лишь год (точнее, до зимы 1951).

25 мая 1952 г. та же газета в заметке «Восстановить панораму» писала:

Следующие важные преобразования на площади начались в конце 90-х и были связаны с восстановлением собора.

Фонтаны

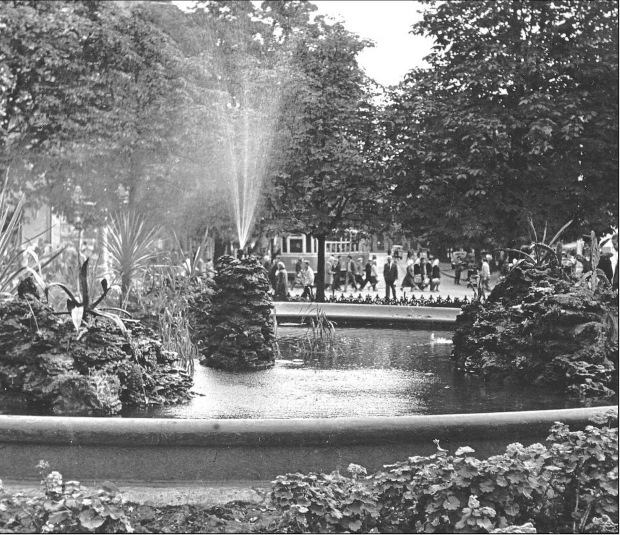

Как я уже упоминал ранее, после разрушения собора по инициативе и за деньги профессора В.П. Филатова на месте алтаря к 1940 г. был построен фонтан.Фонтан представлял собой восьмигранное сооружение с невысокими бортами, в центре чаши которого находилась мраморная ваза в виде цветка. И ваза и фонтан в народе получили название «Филатовских».

Фонтан располагался между главными аллеями практически посередине сквера.

Ниже, ближе к Греческой улице, был еще один фонтан. Размерами и красотой он уступал новому, но для одесситов он был дорог и значим потому, что, во-первых, был первым городским фонтаном и, во-вторых, ровесником и символом Одесского водопровода.

Фонтан этот время от времени перестраивался и изменялся. Сперва его центральной фигурой была двойная чаша с мальчиком и рыбами в классическом стиле, затем искусственная скала из камня-дикаря (диаметр бассейна фонтана был увеличен), потом несколько таких скал.

Еще раз сделаю акцент: это был ПЕРВЫЙ ФОНТАН В ОДЕССЕ.

Он успешно работал и радовал горожан с 1873 года.Как ни странно, началом конца первого городского фонтана послужило именно восстановление собора.

С начала разработки проекта нового кафедрального собора было понятно, что Филатовский фонтан, так или иначе, но будет убран: его место по праву должна занять алтарная часть храма. Поэтому в августе 2003 года общее собрание Черноморского Православного фонда, который занимался сбором средств и организацией строительства нового собора, приняло решение реконструировать старый исторический фонтан (имеется в виду первый городской фонтан), установив в нем сохраненную мраморную чашу «Филатовского» фонтана.К этому времени старый фонтан уже не функционировал и не обслуживался.

20 декабря 2003 г. фондом совместно с телекомпанией «РИАК-информ» была проведена краеведческая акция «Легенды Одессы». Средства, собранные во время акции, были направлены на восстановление «Филатовского фонтана» на Соборной площади (слово «реконструкция» уже не звучало).

Казалось бы, вопрос терминологии, но последствия для первого Одесского фонтана оказались фатальными и необратимыми.После завершения строительства второй очереди собора в 2003 г. дело дошло до благоустройства Соборной площади. В том числе и реконструкции (как это было обозначено в проекте) 1-го городского фонтана. Теперь уже план реконструкции "существующего сохраняемого фонтана", расположенного со стороны Греческой улицы, заключался в демонтаже исторического чугунного обрамления чаши фонтана (Мещеряков) и установке в центре чаши Филатова.

Вместо чугунного циркульного обрамления было принято решение возвести восьмиугольное бетонное, облицевав его плитами из серого гранита.

В конечном итоге, от "существующего сохраняемого фонтана" не осталось НИ-ЧЕ-ГО.

Ни единого аутентичного элемента.

Вот такая вышла реконструкция.

В нынешнем исполнении тяжеловесные темные прямоугольные борта обрамления довлеют над легкой светлой центральной вазой. Они, также, не согласуются с относительно небольшим диаметром бассейна, от чего, на мой взгляд, фонтан выглядит непропорциональным и тяжеловесным, а центральная мраморная ваза – инородной.

Печально, что столь значимое для города событие, как восстановление собора в конечном итоге привело к уничтожению не просто еще одной городской достопримечательности, а совершенно невероятного памятника истории Одессы. Ведь именно с этим фонтаном в город, умирающий от жажды, впервые пришла настоящая водопроводная вода.

Это неправильно.Воронцов

Светлейшему князю Михаилу Семеновичу и в страшном сне не могло присниться, что произойдет с его прахом и прахом его супруги Елизаветы Ксаверьевны спустя 60 лет после его торжественного захоронения в Одесском Спасо-Преображенском соборе в 1856 году.Пока же в знак признания заслуг Михаила Семеновича перед Одессой, ввиду благочестивого образа жизни и многочисленных дел милосердия, 10 ноября 1856 г. он был с почестями похоронен в соборе рядом с архиепископами Иннокентием, Иоанникием, Никанором и Димитрием.

После кончины в 1880 г. рядом с князем была похоронена и его супруга Елизавета Ксаверьевна Воронцова.

Супруги Воронцовы были захоронены в Верхнем храме исторического здания собора.

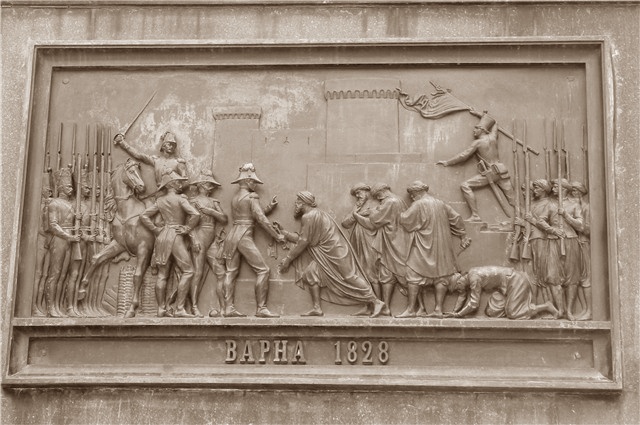

Памятник на могиле был исполнен из светло-серого мрамора. На плите золотом выполнена надпись: «Генерал-фельдмаршал, князь Михаил Семенович Воронцов, родился 19 мая 1789 года, скончался 6 ноября 1856 года».На стене, рядом с могилой князя, – трофейное турецкое знамя, подаренное Собору в 1828 году императором Николаем I. Под знаменем – «Высочайший» рескрипт на имя М.С. Воронцова, датированный 18 мая 1828 года.

Слева – могила Е.К. Воронцовой (1792-1880).

Обе могилы объединяла декоративная решетка из бронзы и мраморная резная сень с иконами.

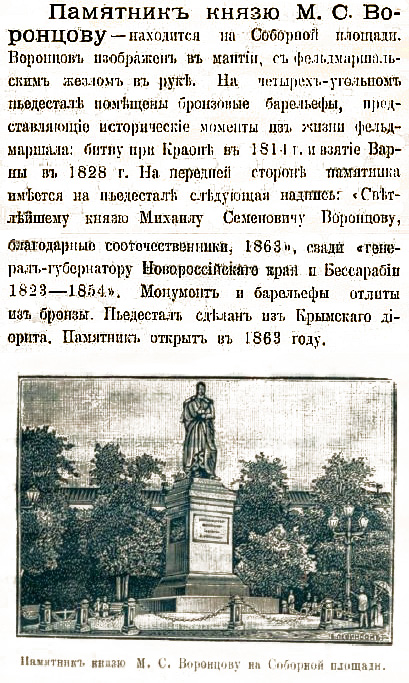

Памятник

Идея увековечить память о выдающемся человеке, возведя величественный монумент, возникла сразу же после кончины графа 6 ноября 1856 года.Вскоре была открыта подписка на сбор средств на сооружение памятника «ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ РОССИИ ГРАФА М. Д. ТОЛСТАГО». Идею одобрил сам император Александр, который внес в фонд строительства 3 тысячи рублей.

Подписка распространилась на всю империю.

Множество граждан империи совершенно искренне и добровольно приняло участие в сборе денег на сооружение монумента. Пожертвования были самые разные: от нескольких тысяч до нескольких рублей. Поступали они из всех уголков огромной страны.

Первоначально было собрано 37000 рублей. Пожертвования поступали и в процессе изготовления памятника (http://www.otdihinfo.ru/catalog/627.html).

Всего же было собрано более 45000 рублей.

Памятник, в виде скульптуры князя в полный рост, был возведен полностью за «народные» деньги и открыт на Соборной площади Одессы в 1863 году.

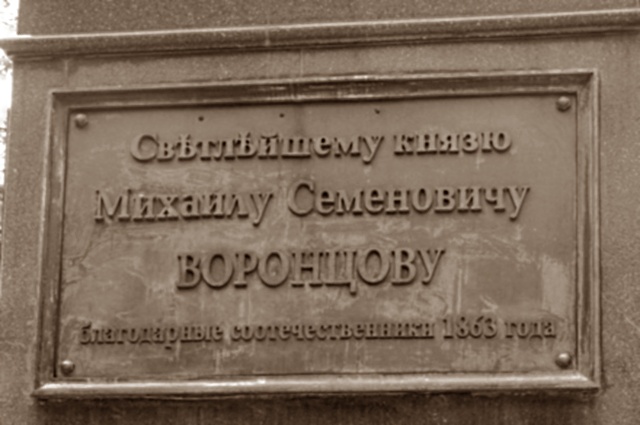

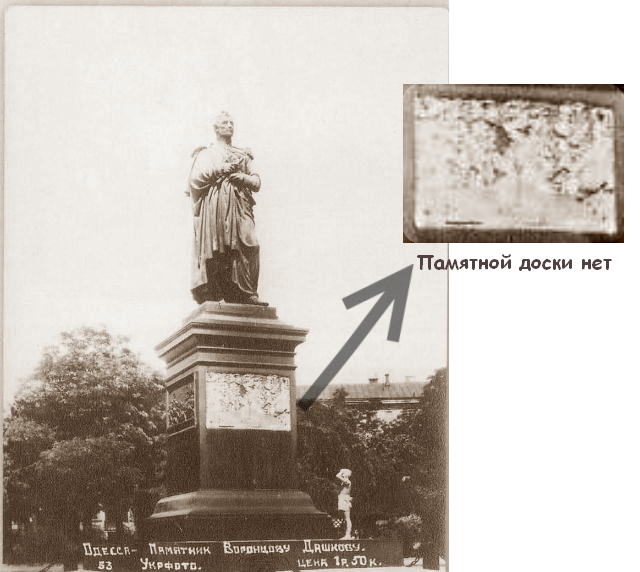

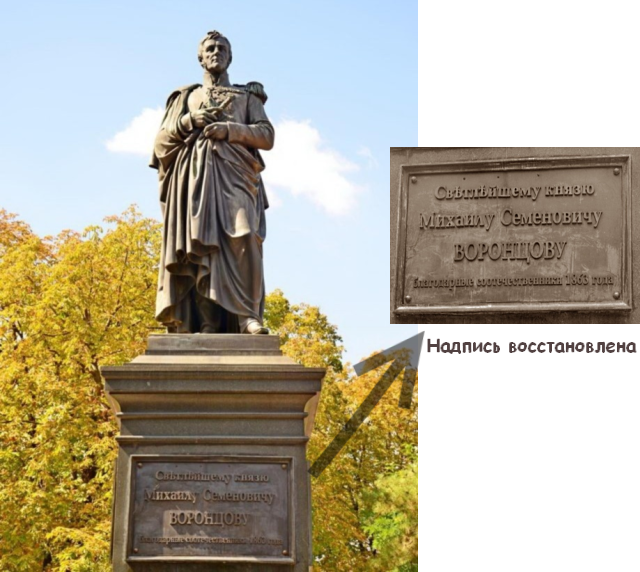

Бронзовая фигура князя установлена на квадратном пьедестале из крымского диорита (плотный камень черного или серого цвета вулканического происхождения).На передней стороне пьедестала расположена бронзовая плита с надписью: «Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову благодарные соотечественники. 1863 года».

Статуя и барельефы были отлиты в Германии мюнхенским скульптором Ф. Бруггером.

Постамент спроектирован архитектором Ф.К. Боффо, который долгие годы служил под началом Михаила Семеновича, строил дворец князя на Приморском бульваре и ряд других зданий в Одессе.

В качестве образца для скульптуры был взят портрет князя кисти Франца Крюгера (1797 – 1857).

Величественная фигура генерал-губернатора (3,2 м в высоту) по отзывам тех, кто его знал, до малейших деталей соответствовала своему прототипу.

Граф изображен в ниспадающем с плеча плаще при полной парадной форме с эполетами и многочисленными орденами. В руке его фельдмаршальский жезл.Общая высота памятника составила более 8 метров.

Освящение памятника, совершенное соборным причтом, состоялось в ноябре 1863 года.

Как отмечали современники, монументальность и выразительность памятника Воронцову великолепно сочетались с архитектурными формами соборного комплекса на площади.

В пока еще невероятно далеком 1936 году перед разрушением собора останки Воронцовых и церковных иерархов будут просто выброшены на улицу и тайно перезахоронены одесситами на Слободском кладбище, склепы разграблены.Вот как описывает эти события историк Одессы Владимир Гридин (Журнал «Дюк», 1991 г., №2, Былое, стр.18-21) в рассказе очевидца «Взрыв на Соборной площади».

Интересно, что эту плиту доставили на кладбище по своей инициативе какой-то водитель подъемного крана и шофер грузовой машины.

Благодарственная надпись светлейшему князю от соотечественников на лицевой стороне памятника будет заменена эпиграммой Пушкина, не делающей чести ни ее автору, ни тем, кто ее водрузил на памятник.

Местная одесская газета «Черноморская Коммуна» напишет об этом так:

Что же будет на табличке, которую решила прикрепить областная комиссия по охране исторических памятников в этом году? Полумилорд, полукупец. Полумудрец, полуневежда. Полуподлец, но есть надежда, Что будет! полным наконец. В этих удачных пушкинских строках нарисован яркий облик титулованного мерзотника.»

"Черноморская Коммуна", 3 апреля 1936 г.

Небольшое отступление

Раз уж мы вспомнили Александра Сергеевича, то уместно будет отметить следующее.

Средства на строительство монументального памятника светлейшему князю Михаилу Семеновичу (второй памятник в Одессе, первый был герцогу Ришелье) собирала не только Одесса, но вся империя.

Немалая сумма порядка 40 000 рублей была собрана в кратчайшие сроки.

Но проблема состояла не только в сборе средств. Были и чисто технические сложности. Для строительства пьедестала, задуманного архитектором Ф.К. Боффо, потребовался особый черный камень вулканического происхождения под названием диорит.

Камень должен был быть добыт на южном берегу Крыма в память о трудах покойного князя в том регионе.

Так вот, из каменоломен Аю-Дага огромные каменные глыбы только до побережья для последующей погрузки на судно и отправки в Одессу доставлялись в течение 3-х месяцев.

Тем не менее, сбор средств, отливка статуи и барельефов в Германии, доставка материала и изготовление постамента, монтаж монумента были завершены в течение запланированных 7 лет.

А вот сбор средств на строительство памятника Пушкину (третий памятник в Одессе) ожидал гораздо меньший энтузиазм населения.

25 июня 1880 года городская Дума постановила отвести место на Николаевском бульваре, против здания Биржи, для сооружения фонтана с бюстом по частной подписке.

29 мая 1881 года Комиссия по сооружению памятника опубликовала в газетах воззвание к одесситам с просьбой жертвовать средства на строительство. После окончательного утверждения проекта памятника общая смета работ составила 6 520 рублей (на самом деле окончательная смета проекта оказалась втрое больше: 18 000 рублей).

Но сбор средств шел крайне медленно. Так что в марте 1886 года Комиссия по строительству обратилась с просьбой к городскому общественному управлению с просьбой профинансировать строительство памятника за счет города.

Завершить строительство планировалось к 50-летию смерти поэта, то есть к 29 января (10 февраля) 1887 года.

В этой просьбе город отказал, так как Дума не хотела менять изначальную идею сооружения памятника по всенародной подписке, на что и было в свое время дано Высочайшее разрешение.

26 января 1887 года, осознавая, что сооружение памятника находится под угрозой, Комиссия обратилась в правление Славянского благотворительного общества с предложением взять дело по сбору средств на памятник на себя.

Было предложено изготовить новые подписные листы и приурочить закладку памятника к годовщине смерти поэта.

Мнициатива дала результаты. 2 февраля произошла торжественная закладка памятника при участии высших властей города, представителей муниципалитета и многочисленной публики.

В 1888 г. Городская дума все же выделила 9000 рублей на сооружение памятника, т.к. фактическая смета к тому времени превысила 17 000 рублей. Торжественное открытие памятника состоялось 16 апреля 1889 года. На лицевой стороне памятника, обращенной к бульвару, надпись: «А.С. Пушкину граждане Одессы», подчеркивающая, на чьи средства поставлен монумент. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Пушкину_(Одесса)).

Так что, отношение граждан Одессы к обоим историческим персонажам достаточно показательно и не вызывает сомнений.В том, что памятник Воронцову, как и Екатерине II и основателям города, должен был быть уничтожен, сомнений нет.

Более того, такая попытка даже была предпринята, «однако мощная конструкция не поддалась пролетарским вандалам – лопнул трос, которым обвязали бронзового князя и тянули мощным трактором. Памятник оставили в покое, заменив табличку: вместо благодарностей горожан на ней были издевательские строки эпиграммы Пушкина «Полумилорд, полукупец».“Черноморская Коммуна”, 2 сентября 1937 г.

Гербы Воронцова, размещенные на 12 тумбах ограды памятника, были сбиты.

Честно говоря, такое объяснение неразрушения памятника вызывает определенный скепсис. Если без проблем удалось снести рядом стоящий гигантский собор, то, что стоило взорвать памятник? Тем более что бронзы в нем хватало, а страна все еще нуждалась в цветном металле.

Выскажу предположение, что где-то в «верхах» памятник графу сносить не планировали, а описанная попытка была проявлением местной самодеятельности и желанием выслужиться.

Судя по тому, что памятник остался цел, попытка в верхах одобрения не получила.

Есть также версия, что памятник от разрушения спас приближающийся в ноябре 1937 года юбилей Советской власти.

Именно по случаю юбилея, чтобы не раздражать население Одессы, ограничились заменой оригинальной благодарственной надписи на монументе на идеологически выдержанную эпиграмму. Этого хватило.

Так или иначе, но памятник уцелел.

Во время оккупации доску с унизительной и нечистоплотной эпиграммой с памятника сняли, а уже после войны на ее месте установили новую с надписью «Воронцов».

И только в 2005 году усилиями коллекционеров и меценатов доска с первоначальным текстом была восстановлена. (http://viknaodessa.od.ua/old-photo/?pamyatnik-vorontsovu)Наши дни

14 июля 2005 года правление Черноморского Православного фонда приняло решение о Перезахоронение праха Светлейшего князя М.С. Воронцова и его супруги в Одесском кафедральном Спасо-Преображенском соборе.

А уже 10 ноября 2005 года торжественное перезахоронение праха генерал-фельдмаршала, губернатора Одесского края светлейшего князя М.С. Воронцова и его супруги, светлейшей княгини Е.К. Воронцовой в Нижнем храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора состоялось.Хочу обратить внимание читателей, что в историческом здании собора Нижнего храма не было, поэтому могила Воронцовых находилась в земле на 6 метров выше, чем сейчас. Именно потому, что там, где сейчас Нижний храм, была земля. Церемония перезахоронения была торжественной, соответствующей статусу и личности светлейшего князя. Два гроба с останками четы Воронцовых были установлены на траурной карете, впряженной в четверку лошадей. В сопровождении почетного караула военных и жителей города карета проследовала от Воронцовского дворца по центральным улицам города к Спасо-Преображенскому собору.

Вместо эпилога

Очерк об Одесском кафедральном Спасо-Преображенском соборе, как и другие очерки цикла, посвящен страницам его истории, свидетелями которых нам не довелось быть. Все, или почти все, о чем в нем рассказывается, произошло до нашего рождения, или осталось вне нашего внимания (в частности, судьба первого городского фонтана).Какие-то из этих событий легендаризированы, какие-то забыты, какие-то искажены.

В четырех частях очерка автор постарался в максимально сжатой форме обобщить и систематизировать материалы, имеющиеся в открытых источниках, относящиеся к разным аспектам истории главного православного собора Одессы.

Благодаря усилиям проектировщиков, строителей, меценатов Собор выстроен заново. Сейчас это один из крупнейших и красивейших православных храмов Украины. Его двери распахнуты как для верующих, так и всех почитателей истории и красоты.

Эта история собора только началась, и ее, к счастью, мы застали.

Уверен, она будет продолжительной и счастливой.

Еще одно небольшое отступление

Почему я так часто упоминаю среднюю специализированную школу №121? Дело в том, что мы с братом учились в ней с 1963 по 1973 годы. Хорошая школа. Хорошие учителя, добротное здание. Замечу, что это была одна из немногих школ, в которой в те годы преподавание проводилось на украинском языке (плюс углубленное изучение английского).

Понятно, что наше школьное детство фактически прошло именно в районе Соборной площади. Тогда сквер официально назывался «Площадь Советской армии», аналогично называлась и улица Преображенская. Но в народе его просто называли Соборкой.

В младших классах такое название сквера диссонанса не вызывало (такого слова как диссонанс, правда, тогда мы тоже не знали). Но в старших классах вопрос возник. Жили мы тогда на ул. Красной гвардии (до и после – Торговая). Так вот, «Красной гвардии» - это понятно, на ней в какие-то годы находился штаб этой самой Красной гвардии. А «Соборка»? И учителя и родители лаконично поясняли: когда-то на этом месте был собор. - А где он? – Снесли.

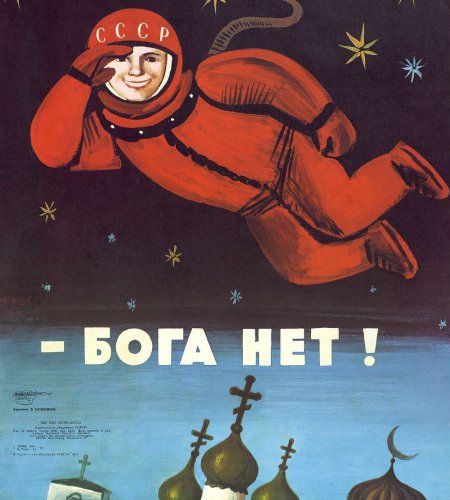

Нам, старшеклассникам, ветеранам октябрятско-пионерско-комсомольского движения, такого ответа хватало. В том, что Бога нет, сомнений у нас не было. Те, кто утверждал обратное, – убедительных доказательств тому привести не могли, а их образ жизни вынуждал усомниться в искренности утверждений.

А нам, юному поколению строителей коммунизма, Он вовсе был ни к чему. Достижения современной науки, с одной стороны, и коммунистическая партия под руководством ЦК КПСС и лично ее генерального секретаря товарища ..., с другой, давали ответы на все вопросы и прямой дорогой вели нас к светлым идеалам нового общества.

«От каждого по способностям – каждому по труду!» - назидательно говорил социализм.

«От каждого по способностям – каждому по потребностям!» - манил в светлое будущее коммунизм.

И оно, светлое будущее, было не за горами. Особенно близким оно казалось при Никите Хрущеве. На XXI (если не ошибаюсь) съезде партии он объявил, что социализм в СССР одержал полную и окончательную победу, и что советская страна вступает в период развернутого строительства коммунистического общества. А на следующем, XXII съезде - о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, и случится это в 80-х годах 20-го века.

А нынешним поколением были мы!

При Брежневе ориентиры несколько отдалились. Но генеральная линия партии была все такой же прямой, а исторические решения очередного съезда КПСС вели к заветной цели по-прежнему правильной дорогой.

А наша задача была – верить тому, что говорят старшие товарищи и хорошо учиться.

Будущее манило нас институтами, комсомольскими стройками, полетами в космос, и пр., и пр.А настоящее радовало пионерскими лагерями, "любительской" колбасой по 2,20 и "Пломбиром" по 19 коп.

И пока абстрактный Запад загнивал в капиталистических конвульсиях перепроизводства, наша жизнь год от года становилась лучше. И это была правда. Мы с братом родились и первые 4 года прожили в коммунальной квартире в полуподвале дома, что возле пожарной части на ул. Розы Люксембург (Бунина), но вскоре отцу дали, пусть с печным отоплением и без газа, но самостоятельную достаточно большую квартиру. Бесплатно. Потом в нее провели газ. И, опять же, за счет государства.

Каждое лето по смене, а то и по две, мы проводили в пионерском лагере «Юный связист», что на Даче Ковалевского. Путевки, опять же бесплатно, предоставлял профсоюз работников связи, в системе которой работала мама.

Жизнь в лагере была правильной и идеологически выдержанной: каждый день (кроме выходных) мы учили речевки (рифмованный набор практически лишенных смысла фраз) и маршировали, готовясь к пионерскому костру и торжественной линейке в конце смены. Принимал (или как это называлось?) линейку сам директор лагеря. Приглашались на нее родители и, даже, представители профсоюза.Наша задача была – «не ударить лицом в грязь» и достойно представить свой отряд, по-военному браво отбивая шаг и выкрикивая не своим голосом слова речевки.

Кто шагает дружно в ряд?

Боевой отряд ребят!

Кто шагает дружно в ногу?

Уступите нам дорогу!

Кто же вы такие?

Связисты молодые.

На море и на суше мы всегда и всем нужны.

Скоро связь мы установим от Земли и до Луны.

(Наша речевка тех лет)

Бред какой-то, а вот до сих пор помню.

В той нашей счастливой полной ожиданий жизни не было места Богу, а значит, не было места и собору (ну, разве что в качестве спортзала, отделения ДОСААФ или даже планетария)? В конце концов, раз партия так решила, значит это правильно (так нас учили). Вот и все.

Прошу извинить за это лирическое отступление, но почему вспомнилось? Дело в том, что никто из взрослых в наши детские, а потом и юношеские, годы о взорванном соборе, или других разрушенных церквях, никогда не упоминал. Ни родители (впрочем, в 30-х они сами были еще подростками), ни их родители – наши бабушки (дедушек, увы, не было: один погиб под Севастополем в 1944, второй – расстрелян в 1937, как враг народа), ни учителя той самой 121 школы.

В 1960-м наша семья переехала в квартиру в доме по ул. Торговой почти в самом ее конце (угол Старопортофранковской).

Ворота двора выходили на переулок, который упирался в 122 школу. Эта школа, как и 121-я была построена в 1936 году по типовому проекту из камня Спасо-Преображенского собора, а может и других неподалеку стоявших и тоже уничтоженных церквей.

Так вот, почти все дети во дворе учились в этой школе, а наш ближайший сосед даже преподавал в ней математику. Дому уже тогда было за 100 лет и двор, естественно, был по-одесски многонациональным и колоритным.

Но речь не об этом, а о том, что многие соседи, жившие в нем еще до революции, пережившие оккупацию, были свидетелями если не разрушения храмов (подозреваю, что им было не до этого), то строительства новых школ точно.

И из какого камня строились эти школы, они знали наверняка (в Одессе всегда все знают).

Но и они никогда, даже вскользь, про это не говорили.

А что об этом говорить? Как там, у французов, C'est La Vie. Да, жизнь действительно такова. Где-то что-то рушат, а где-то строят.

Мне кажется, что для моих одесских соотечественников, переживших войну и «еще более трудное мирное время» (как писал М.М. Жванецкий) эти события были настолько естественными, что не только не требовали каких-либо дополнительных объяснений и толкований, но и упоминаний вовсе.

Проблем и хлопот хватало и без того.

Богу, вере, религии, церкви в уставших душах и сердцах этих людей просто не оставалось места.

Не часто, но говорили они о войне (многие из двора не вернулись), о голоде, о румынах, о евреях, совсем редко – о расстрелах и репрессиях.

А о сносе церквей – никогда (а вообще двор жил по-Одесски шумной пестрой жизнью, воспоминания о которой с годами не угасают).

И это при том, что до огромной Мещанской церкви было 2 остановки на 28 трамвае, до Сретенской церкви, что когда-то была на Новом рынке – 5 минут ходу (обе церкви, как и Спасо-Преображенский собор, были взорваны в 1936 году).

- Справочник "Одессит" год 1-й, 1900г. // Одесса: Издание О.Г. Герзона, М.Я. Хеллера. – 1900. - 44с.

- Мещеряков В.Н. Воссоздание Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора /В.Н. Мещеряков. – Одесса : Феникс, 2017. – 464 с. ; ил. ISBN 978-966-928-107-4

- URL: http://eparhiya.od.ua/eparhiya/hramyi/3-odesskiy-spaso-preobrajenskiy-kafedralnyiy-sobor

- Одесса при румынах. Заметки одессита. http://www.73.odessa.ua/topic/321-odessa-pri-rumynakh-zametki-odessita/

- URL: https://old.omr.gov.ua/ru/news/15451/

- Серафима монахиня. Одесский Спасо-Преображенский собор: Жизнь. Гибель. Воскресение. – Одесса: Издание Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, 1994. – С.95

- URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Пушкину_(Одесса)

- URL: http://viknaodessa.od.ua/old-photo/?pamyatnik-vorontsovu

© Сергей Иванченко, 2018-2024